ノストラダムスも影響した?

~日本の住まいの断熱はどう変わったか~

2025.03.05卸業期

住宅断熱化の契機

世紀末思想と断熱住宅を生んだオイルショック

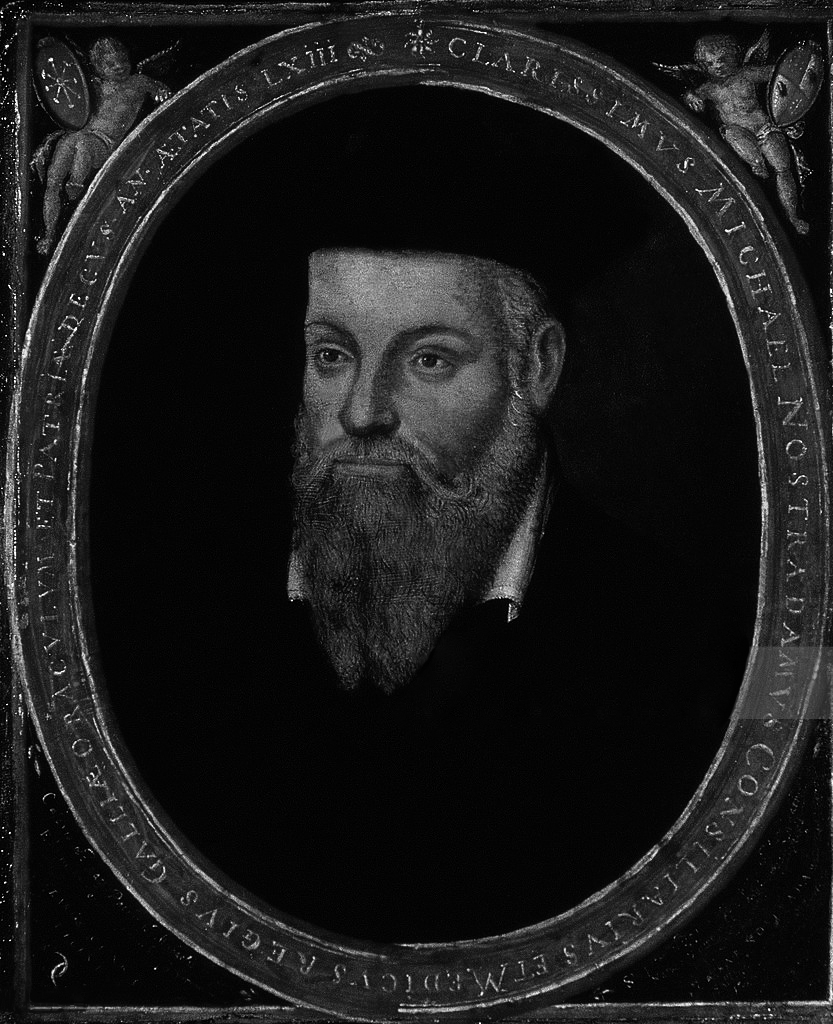

「1999年7月、空から降ってくる恐怖の大王によって、世界は滅亡する」というノストラダムスの大予言が出版されたのは1973年11月のこと。当時、小中学生だった方であれば、「どうせ1999年には世界は滅亡するんだから、勉強なんてしないよ!」と一度は思ったのではないでしょうか。

冗談で笑いながら話す一方で、大人になってから世紀末思想を利用したオウム真理教の信者になるなど、一部では笑い話では済まされないほどの影響を与えました。

なぜそれほどまでに影響があったのでしょうか。『戦後サブカル年代記 -日本人が愛した「終末」と「再生」』の著書であり、文芸・音楽評論家の円堂都司昭さんは朝日新聞のインタビュ-で次のように語っています。

――「ノストラダムスの大予言」が刊行されたのは73年11月でした。なぜあれほど売れたのでしょうか。 (中略)

それまでの日本は高度経済成長のただ中にあって、70年には太陽の塔に象徴される大阪万博がありました。それが、73年秋に第4次中東戦争によるオイルショックが起きます。科学による明るい未来を打ち出した万博の後に、社会的な不安が濃くなった。当時の人々は、そのコントラストで受け取っていたと思うんですね。五島勉さん特有の、エンタメ的にあおるような書き方で読者は引き込まれ、社会の状況にうまくはまった面はあると思います。

朝日新聞デジタル 2020年8月16日17:00 滝沢文那「ノストラダムスの大予言が残したもの 娯楽超え危うさも」

ノストラダムスの大予言を流行させたのは、オイルショックによる社会不安が背景にあったからということですが、オイルショックは、私たちが携わっている住宅の断熱化を進めた契機にもなっています。

今回は、住宅の断熱化の歴史をノストラダムスの大予言などの世紀末思想が大流行した世相と共にご紹介します。

“寒い家”を変えた断熱の始まりと普及

夏をむねとし冬は我慢の日本の家づくり

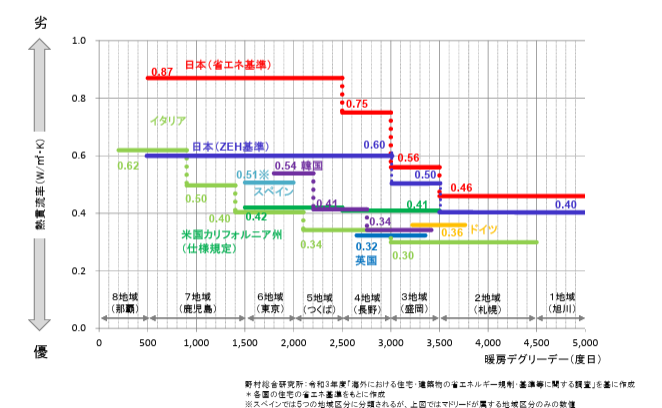

最近では断熱性能の高い家がスタンダードとなりつつありますが、もともと日本の住宅は断熱性能が低く、「冬のトイレや浴室が寒い…」と感じる住宅も多くあります。下の図は、住宅の断熱性能を表す外皮平均熱貫流率(UA値)基準の国際比較となっていますが、海外の基準と比べると日本の基準が低いことがわかります。

【住宅の外皮平均熱貫流率(UA値)基準の国際比較 (2021年)】

日本の家の断熱性能が低いのは、日本の気候や昔からの家づくりに対する考え方などに起因するところがあります。

古来より、家はその地域で取れる材料を使って、風土に合った形で作られてきました。東南アジアなどの陽射しが強く、湿気の多い熱帯気候の地域には風を通しやすくするため高床式住居が多く見られ、ヨーロッパなどの寒冷地域では断熱効果もある、石造りやレンガ造りの家が多く作られています。

日本では、森林が多く高温多湿な気候から、手に入りやすく調湿作用のある木材を組んで家が作られてきました。蒸し暑い夏をいかに快適に過ごせるかというのが、大切なことであり、開口部を広くとるなどの工夫もみられます。反対に冬に関しては「我慢」が基本的な考え方だったようで、家自体を暖かく保つという考え方ではなく、囲炉裏や火鉢といった熱源を使った「採暖」で寒さをしのいできました。

「家の作りやうは、夏をむねとすべし(夏をいかに涼しく過ごせるかということに重きを置いて家づくりをすることが大切)」という鎌倉時代の歌人、吉田兼好の有名な言葉がありますが、日本の家づくりの考え方をよく表しています。この考え方は「住宅の断熱化」という概念が登場する戦後まで続きました。

北海道から始まった住宅の断熱

日本の住宅が「採暖」ではなく、「断熱」によって家を暖かく保とうと考え始めたのは1950年代の北海道からです。

当時の北海道では、開拓のために多くの人が北海道に移り住んでいましたが、その住まいは本州仕様のままでした。下見板と内壁の間や2重張りの床板の間にオガクズなどを詰め込むなどの工夫を取り入れていましたが、極寒の北海道では快適に暮らせるようなものではありませんでした。

そこで、寒冷地帯でも快適に暮らせる住居を建てようと制定されたのが、1953年北海道防寒住宅建設等促進法。日本における住宅の断熱化の始まりです。

この法律では、防寒以外にも耐火に対する規定もあり、国の資金援助による住宅はすべて簡易耐火構造以上の防寒住宅とすることが義務づけられていたため、当初はCB(コンクリートブロック造)の住宅が普及しました。

グラスウールや発泡ポリスチレンフォームなど、現在も使用されている断熱材が使用され始めたのは、市場に断熱材が出回り始めた1950年代以降のこと。また、1969年の北海道防寒住宅建設等促進法改正により、住宅金融公庫の融資対象を木造住宅にも拡大したことで、現在のように断熱材を使用した木造の断熱住宅の普及が進みました。

オイルショックが変えた日本の暮らしと断熱住宅の需要

断熱住宅の普及は広がりを見せ始めましたが、寒冷地域などの部分的なもので、全国的に普及したのは1973年と1978年に起きたオイルショック以降のことでした。

オイルショックが起きるまでの日本は、戦後から続く好景気と高度経済成長期で活気づき、大量生産大量消費で潤った生活を謳歌している時代でした。1970年の大阪万博では、アポロ12号が持ち帰った「月の石」の展示や、巨大映像や電子音楽、ロボットやコンピューターといった近未来を想像させる技術が体験できるパビリオンに長蛇の列ができるなど、豊かな生活と共に未来への期待感も高まっていました。

出典:万博記念公園HP

そんな最中に起きたオイルショックで生活は一変。日曜ドライブの自粛や暖房の設定温度調整といった「石油節約」運動や、1年に17%という急激なインフレが家計を圧迫。「石油がなくなったら物も不足するのではないか?」という不安感から、トイレットペーパーを始めとする日用品の買いだめ・買占めが起こるようになったのです。

「ノストラダムスの大予言」が出版されたのは第一次オイルショックが起きた翌月、1973年11月のこと。社会混乱から多くの共感をよび、メディアでも大きく取り上げられたためベストセラーとなりました。

そこから小松左京のSF小説「日本沈没」や月刊オカルト雑誌の「ムー」が刊行されるなど、一大ムーブメントを引き起こし、子どもから大人まで世紀末思想が浸透することとなったのです。

このように、戦後から続いた好景気と高度経済成長期はオイルショックで終焉を迎え、オカルトブームと共に、「消費は美徳」とされた時代から「省エネルギー」時代へと舵を切ることになりました。

また、この転換こそが、住宅の断熱化を普及させることとなったのです。

より暖かく省エネへと移り変わった住宅の断熱

オイルショックを契機に、人々の意識は「消費」から「省エネ」へと変わっていきました。それまでの住宅は、隙間のある家で燃料を多く使いながらストーブを焚いて暖をとっていたところを、灯油などの石油製品の高騰を受け、少ない燃料で室内を暖かくできる高断熱の需要が生まれます。

また、国としてもエネルギーを安定して供給するために、エネルギー施策を講じます。

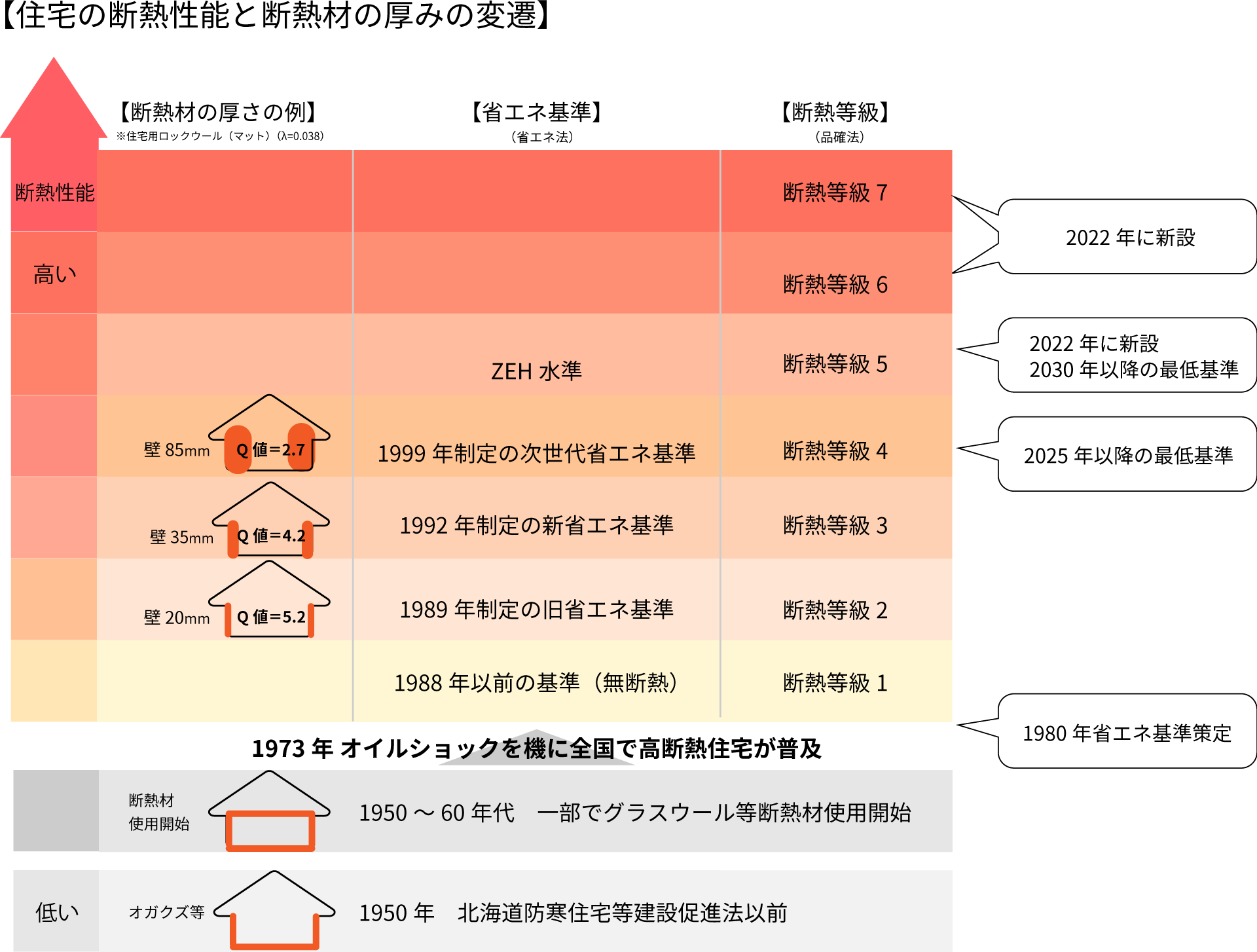

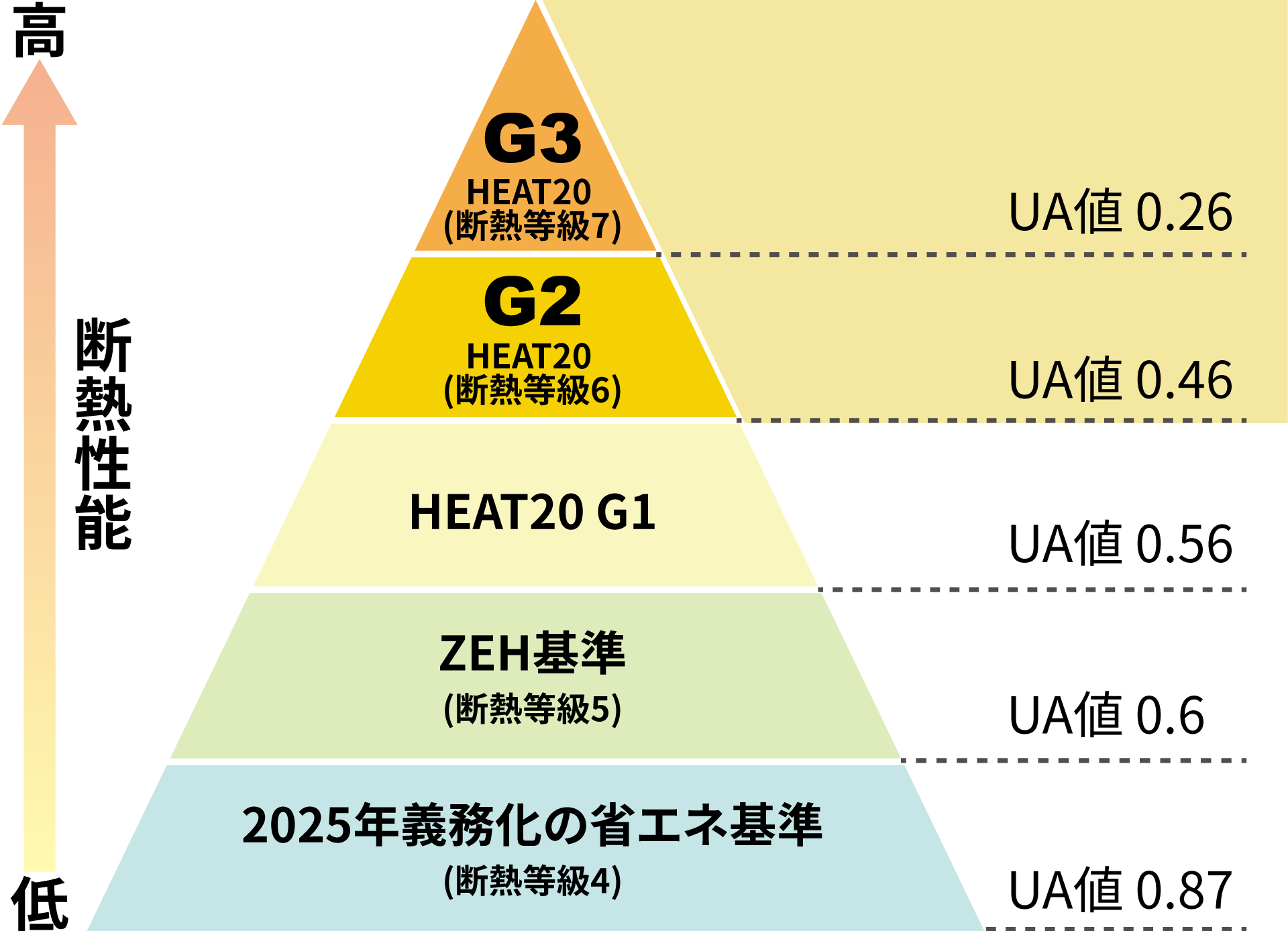

その1つである省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の制定(1979年)では、住宅の断熱基準である省エネ基準を規定(1980年)。さらに2000年から運用が始まった品確法で断熱等級が設けられ、2022年に現行の省エネ基準より高い断熱等級5・6・7が新設されました。

より断熱性能の高い住宅へと誘導する意図がありますが、この背景にはエネルギー政策だけではなく、2050年のカーボンニュートラル実現という環境対策があります。

このように、北海道での防寒住宅に始まり、オイルショックによる節約志向への転換、さらには世界規模の環境対策として日本の住宅は断熱化が進みました。

家が高断熱化され、住まいは健康で省エネに

温熱環境が整い健康に

家が高断熱化されると、室温が外気の影響を受けにくくなり、快適に過ごせるということはイメージできますが、なぜ健康になるのでしょうか?近年医学的なエビデンスと共に、家の温熱環境を一定に保つことで免疫力を高め健康に暮らせることがわかってきています。

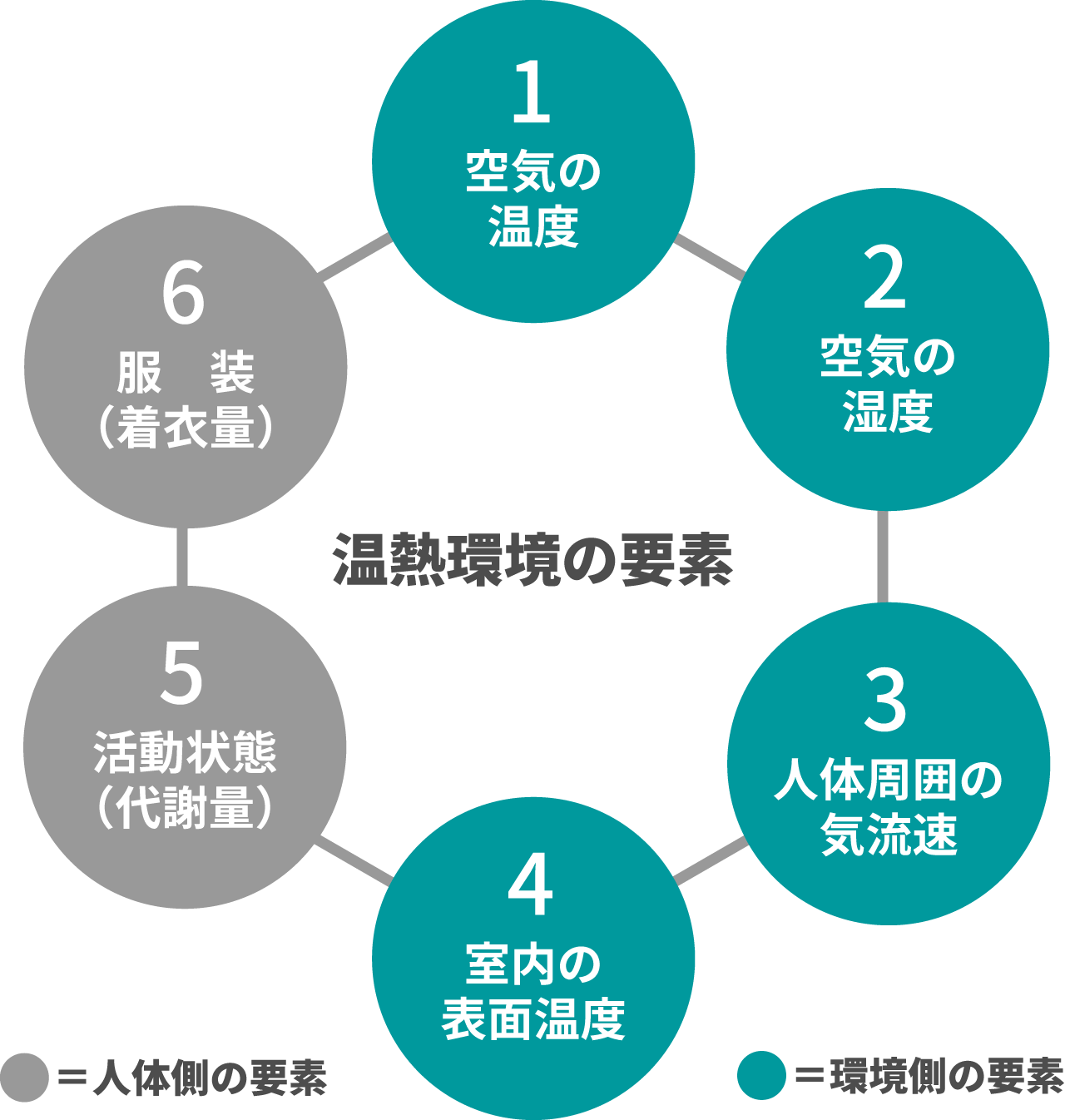

温熱環境とは、室内で快適に過ごすことのできる環境のことで、熱さや寒さといった気温の違いだけでなく、「気温(室温)」「湿度」「気流(風)」「輻射熱(放射熱)」という4つの環境要素と、「代謝量」「着衣量」という2つの人体的要素によって左右されます。

高断熱の家では、特に4つの環境要素を一定に保つことができ、健康に快適に暮らすことができるようになるのです。

【温熱環境を構成する6つの要素】

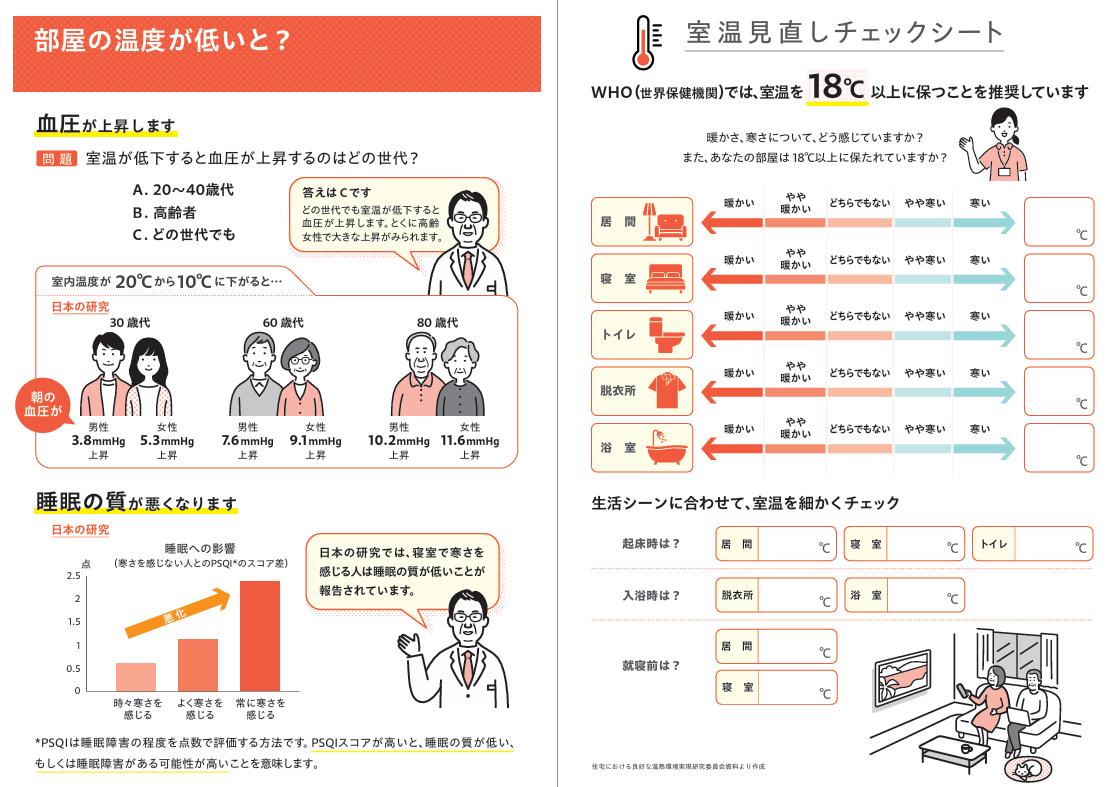

2018年にWHO(世界保健機関)から公表された「WHO 住宅と健康ガイドライン」(原文はこちらよりご確認頂けます)では、健康を守るためには、寒い時期にも室温を18℃に保つことが推奨されています。

このガイドラインを受け、日本でも厚生労働省や国土交通省など関連省庁が室温を暖かく保つことを推奨。室内を暖かくすることで得られるメリットもわかってきました。

【室温と高血圧、睡眠の関係】

<室温が暖かくなるとこんなメリットが>

- 健康診断の結果が改善する

- 室温が上昇することで、住宅内での活動が活発になる

- 床近傍室温が16.1℃以上の住宅では喘息の発生が抑えられる

- 室温18℃以上の住宅では、入浴事故リスクを高める熱め入浴が減少

特に注目されているのは、家庭内での死亡事故です。

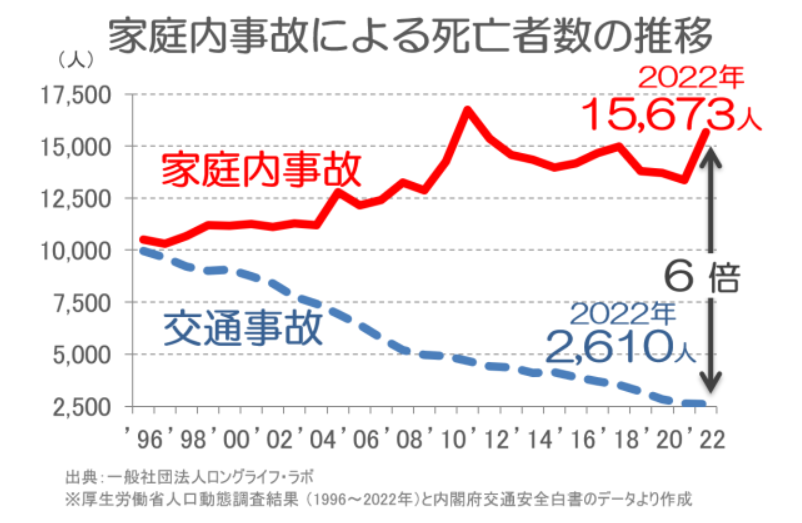

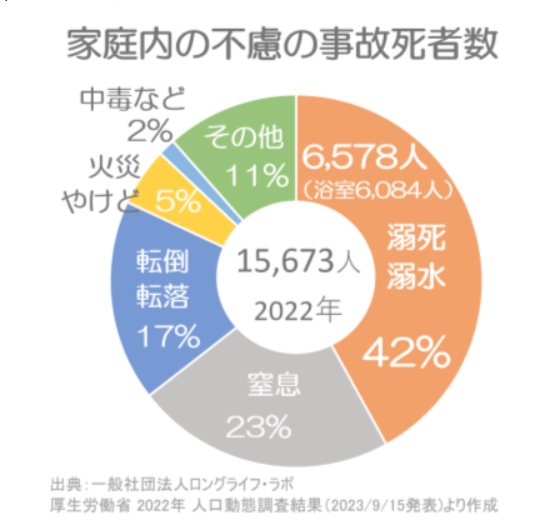

家庭内事故による死亡者数は 15,673人(2022年)となっており、交通事故による死亡者数の約6倍となっています。家庭内事故での死亡者数の内訳を見てみると、4割が溺死となっており、そのほとんどは浴室で発生しています。これは家の中の居室と非居室の温度差で起きたヒートショックが原因と考えられています。

ヒートショックは、急激な温度の変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中などの健康被害を引き起こすもので、特に冬の浴室での発生率が高くなっています。暖房の効いた暖かな居室から、寒い脱衣所や浴室に移動し脱衣することで血圧が上昇し、浴槽に入ることで、今度は血圧が下降するといった温度変化による血圧の急激な変化から起こるとされています。ヒートショックは気温差が10度以上あると起こりやすくなると言われており、浴室だけではく、冬場のトイレや廊下といったところも発生しやすくなると言われています。

このような冬の家庭内での死亡事故は、実は北海道などの寒冷地帯より、比較的温暖な地域の方が発生しやすくなっています。これは寒冷地域に行くほど高断熱の家が増え、家全体が温められ住宅内の部屋ごとの室温に差が少ないからといわれています。

光熱費は年間で4万円以上、医療費は30年間で約270万円も節約

様々な政策や省エネ志向により、近年高断熱住宅がスタンダードになっていますが、「建築コストが高くなる」というデメリットをしばしば耳にします。高断熱の住宅を建てる際、断熱材や窓、換気システムといった高性能な材料や技術を使用するため、どうしても建築コストは高くなる傾向にあります。

しかし、高断熱の家では①光熱費を抑えることができる、②健康に暮らすことで医療費の削減になる という2つの点でランニングコストを下げることができます。

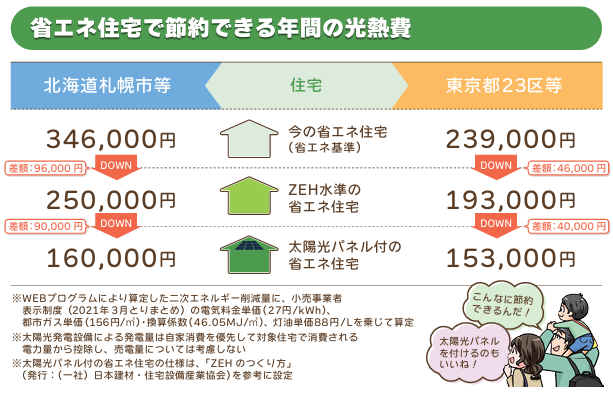

国土交通省の資料によると、現在の省エネ基準の家とZEH基準の家を比較した場合、東京都等のエリアでは、46,000円/年、北海道札幌市等では96,000円/年ほども光熱費を削減することができ、太陽光パネル付の省エネ住宅であればさらに倍近くの光熱費を削減することになります。

また、前述したように高断熱の家では健康に暮らすことができるため、医療費の削減にもつながります。

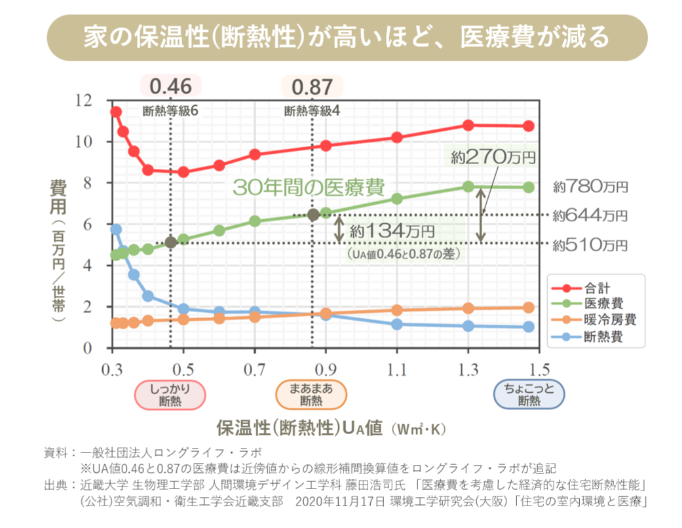

一般財団法人ロングライフラボの資料によると断熱等級4の家と断熱等級6の家に住んだ場合では、30年間の医療費が約134万円節約、さらに断熱等級3の家に住んだ場合と比べると、30年間で約270万円も節約できることになります。

このように、ランニングコストの削減を考えると、高断熱の家は一概に高いとはいえなくなるのではないでしょうか。

QOL(Quality of Life:生活の質)向上のためのHEAT20の採用を提案

省エネ基準より高いHEAT20の断熱基準

オイルショックの不安とエネルギー政策から住宅の断熱化が普及しましたが、現在では環境面から断熱性能の高い住宅がスタンダードとなりつつあります。

前述したように2022年に、断熱等級5・断熱等級6・断熱等級7が新設され、2030年にはZEH基準が今後の等級の最低レベルになると言われ、より高い等級への移行に誘導する意図があるように見受けられます。

また、健康面などの影響を考えると、お施主様のQOL(生活の質)を高めるためにも、現行の省エネ基準ではなく、より断熱性能の高い住宅を提供することで、工務店の皆様の差別化を図り、競争力を向上させることにつながるのではないかと考えています。

現行の断熱基準より高い断熱基準に、「HEAT20」という基準があります。これは、一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会という、住宅の省エネルギー化を推進する研究団体が運営する基準で、ZEH基準より高く厳しい基準となります。

桝徳が事務局を務めさせて頂いている「さいたま家づくりネットワーク」では、一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会による住宅システム認証G2とG3の認証を任意団体としては初めて(2024年10月10日現在)取得しました。

桝徳は「さいたま家づくりネットワーク」の事務局を通して、これからも断熱性能の高い良質な住宅を提供するお手伝いをさせて頂きたいと思っています。

任意団体初!

さいたま家づくりネットワーク

HEAT20 G2/G3 システム認証取得