住まいは『 健康×環境 』へ

~シックハウス症候群が変えた住宅のかたち~

2025.04.24卸業期

出典:株式会社ウッドビルド

出典:株式会社ウッドビルド「機械的で合理的」だった未来の住まい

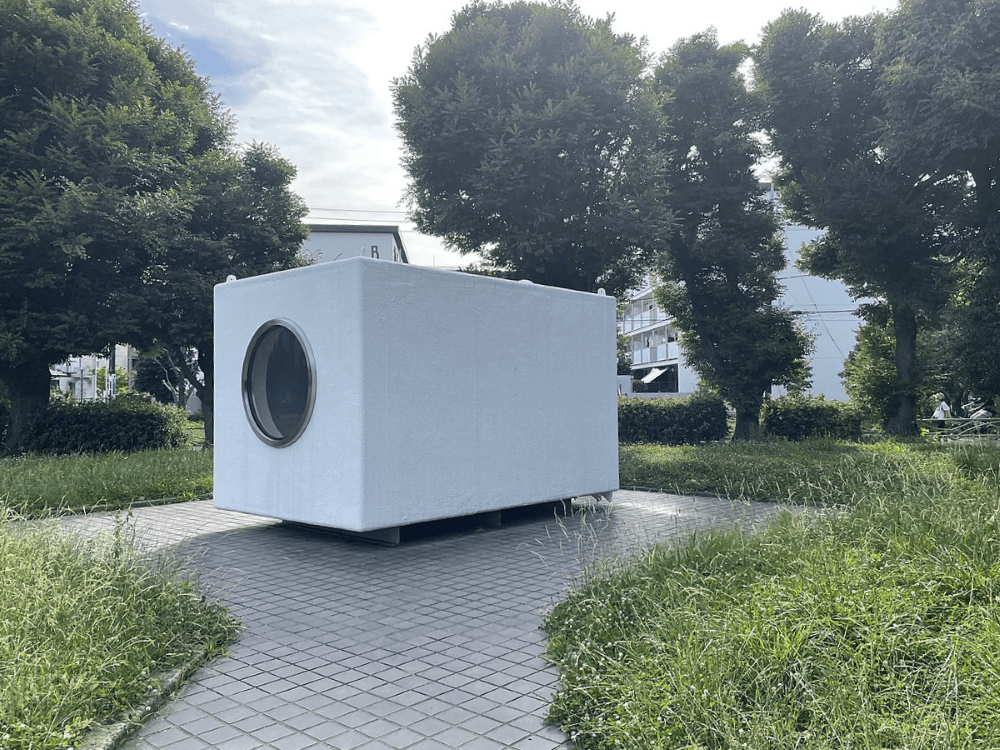

2022年、140個のカプセルが積み上げられた中銀カプセルタワービルは老朽化に伴い解体されました。根強いファンも多く、解体後も23個のカプセルが国内外の美術館や商業施設で展示・保存されています。埼玉県内では、埼玉県立美術館のある北浦和公園で展示されており、窓から中を覗くことができます。

写真:ゆっかりーん / CC BY-SA 4.0(一部補正を加えています)

4000mm × 2500 mmの小さなカプセルは、もともとは建築家・黒川紀章が提唱した「メタボリズム(都市の新陳代謝)」という思想に基づいてつくられた、都心の単身者向けセカンドハウスです。舷窓を思わせる丸い窓や、壁に埋め込まれた当時の最先端だったテレビやオーディオ機器など、生活に必要な要素が全て詰め込まれたこの機械的で合理的な小さな空間は、竣工した1972年当時に思い描かれた「未来の住まい」を体現していたのではないでしょうか。

極限まで合理化されたこの住まいは、今ではレトロフューチャーと言われるようになりました。では、現代における“住まい”とは―。それは、コンクリートやプラスチックといった無機質な素材ではなく、木材などの自然の素材を使いながらも、最先端技術を駆使したスマートハウスやIoT住宅へと変化しています。

住宅に詳しい方ならば、かつて思い描かれていた、完璧に空調管理された無機質な壁とはめ込み窓の未来の家を、家財を詰め込むための「快適な容れ物」だったと思い起こすかもしれません。一方では、現代の家は、木造でありながら高気密・高断熱を実現し、自然の光や風をうまく取り込みつつ室温を一定に保つ「健康な暮らしを支える住まい」へと進化してきたと感じるのではないでしょうか。

このように未来の住まいのかたちが変化した背景には、技術の進歩をはじめとするさまざまな要因が考えられますが、「快適な容れ物」から「健康的な住まい」へと移り変わった大きな契機は、シックハウス症候群だったと桝徳編集部は考えています。

今回は、シックハウス症候群を経て、住まいがどのように「容れ物」から「住まい」へと変化したのか、そしてこれからの未来にはどのような住まいのかたちが望ましいのかを考えていきます。

「住まい=健康」という価値観の始まり

明治時代から続く住まいと健康

「家は住む人の健康を左右する」という考え方は、家づくりに携わる工務店の皆様にとっては馴染みのあることですよね。しかし一般的には、「吹き抜けとリビング階段が素敵で…」とお施主様からご要望を頂くことはあっても、「健康的」に過ごせる家を建てよう・リフォームしようというご要望をいただくことは、ごく最近のことではないでしょうか。

室内環境が健康に影響を与えるという考え方自体は、明治時代にはすでに存在していました。コレラや結核といった流行病を防ぐため、住まいの日照・通風・衛生状態の重要性が強調されていたからです。1941年に行われた「第十次同潤会共同住宅居住者生活調査」では、住まいの改善による健康や生活の変化について調査も行われており、室内の環境が健康に影響を与えるということは認識されていました。

とはいえ、当時は現在のように室内環境を整えるための技術や知識、そして生活のゆとりが十分ではなく、戦後の1950年代に建てられた公団住宅では「台所で魚を焼くと家中が煙だらけになる」といった状況も珍しくありませんでした。

変化する健康へのアプローチ

そもそも、「健康」という言葉が広く一般に浸透したのは明治時代のこと。福沢諭吉が『学問ノススメ』や『文明論之概略』などで用いたことにより、次第に社会に定着していきました。また、日本の医療制度が整ったのも、明治時代。感染症の流行もあり、明治時代から第二次世界大戦中にかけては、感染症予防のために衛生水準を引き上げることが、健康を維持する上で重要な施策とされていました。

戦中から戦後にかけては、国力の強化を目的に、予防対策や健康づくりへの取り組みが進められました。1928年にラジオ体操が開始し、1948年には予防接種法が制定。天然痘(痘瘡)・百日せき・腸チフス等の12の疾病について予防接種を受けることが義務化されました。

その後、結核などの感染症による死亡率が下がってくる一方で、脳卒中などの成人病による死亡率が増加しました。成人病予防対策は生活習慣の改善が不可欠であるという考えから、1996年(平成8年)に公衆衛生審議会で「生活習慣病」という概念が導入。健康=日々の生活習慣の改善という意識が根付くことになり、現在に至っています。

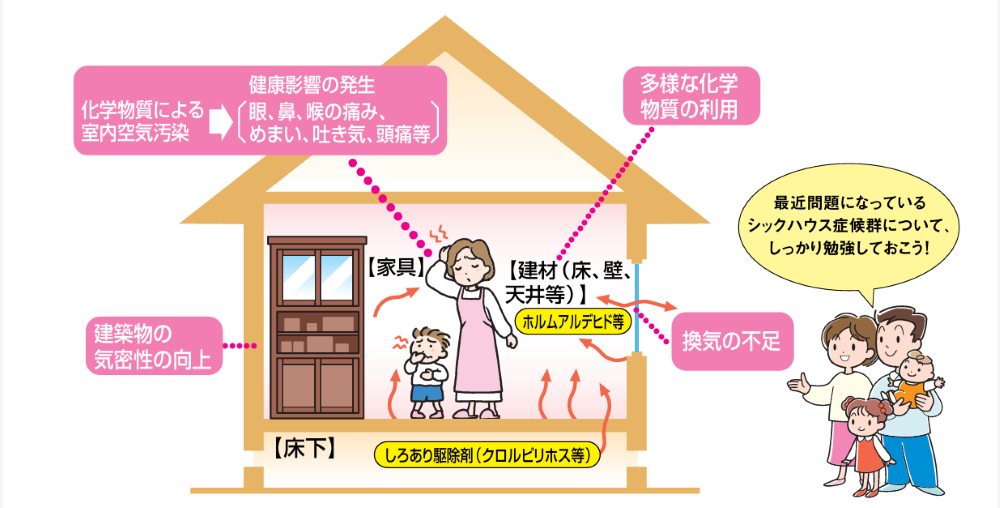

「容れ物」から「住まい」への転換期となったシックハウス症候群

「健康は毎日の過ごし方によってつくられる」という意識が広まりつつあった1990年代、シックハウス症候群が注目を集め始めました。オイルショックを契機に住宅の気密性が高まったことで、新建材に含まれていたホルムアルデヒドなどの化学物質の室内濃度が上昇。家にいると鼻づまりや目の痛み、のどの違和感、頭痛、吐き気、めまいなど、さまざまな体調不良を引き起こすようになったのです。マスコミに大きく取り上げられたこともあり、1990年代には広く社会に認知されるようになりました。

日々の暮らしが健康をつくるという意識が浸透していた時期に、毎日多くの時間を過ごす住まいが不健康の原因となったことは、大きな衝撃を与えたのではないでしょうか。

ちょうどこのころから、「健康的な住まい」や「体にやさしい素材でつくられた住まい」といった新たなニーズが生まれ始めたと、桝徳編集部は感じています。また、お施主様からシックハウス症候群に関するご相談を受けたり、自然素材を使った家づくりの提案に力を入れ始めた…という工務店様も多いのではないでしょうか。

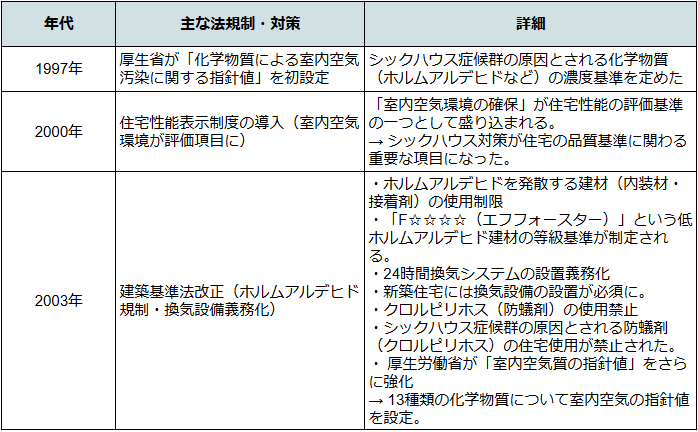

シックハウス症候群対策と現状

シックハウス症候群の問題が社会的に注目され始めたことを受けて、国も本格的な対策に乗り出しました。厚生労働省は、シックハウス症候群への対策として、1997年(平成9年)6月13日から2002年(平成14年)1月22日にかけて、ホルムアルデヒドを始めとする13種類の化学物質の室内濃度指針値を設定。また2000年に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)では、住宅性能の評価基準の一つとして「室内空気環境の確保」が盛り込まれました。さらに、2003年の建築基準法改正により、ホルムアルデヒドの規制や換気設備の設置が義務化されることとなったのです。

シックハウス症候群の発症件数は、2003年をピークに減少傾向を示しています。厚生労働省の「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」では、引き続き化学物質による室内空気汚染の評価・検討を行っています。2024年12月に行われた第28回中間報告書では、 エチルベンゼンの指針値改定することとなっています。

住まいは『健康×環境』へ

健康を左右する住まいの室温

健康を維持するための意識は、感染症予防から日々の生活習慣の改善へと変化しました。さらに、シックハウス症候群の登場をきっかけに、「体にやさしい素材でつくられた健康的な住まい」という新たなニーズも定着しつつあります。

そして、2000年代になると住まいの温熱環境が健康に影響を及ぼすという研究報告が発表されるようになります。冬季の室内温度を18℃以上にすることを強く勧告した、WHOの「住まいと健康に関するガイドライン」(2018年にWHOが公表)は、よく耳にするお話しではないでしょうか。

日本においても、温熱環境と健康の関係に関する調査が進められています。国土交通省のスマートウェルネス住宅等推進事業では、断熱改修が居住者の健康へどのような影響を与えるか5年間の追跡調査を実施。温熱環境が血圧やコレステロール値、心電図、有症率などへ影響を与えることなどを報告しています。

【室温が及ぼす健康への影響】

- 高齢者・女性ほど低室温による血圧上昇が大きい(p21)

- 室温18℃未満で、血中脂質が基準値を超える人や心電図異常の所見が多い(p26~27)

- 就寝前居室室温が12℃未満の住まいでは、過活動膀胱が1.4倍増える(p28)

- 寝室が寒い・乾燥している住宅では睡眠の質が悪い(p29)

- 床近傍室温が18℃以上の住まいでは、12℃未満の住まいと比べると住宅内転倒が1/2に減少(P33)

健康寿命をのばす取り組みへ

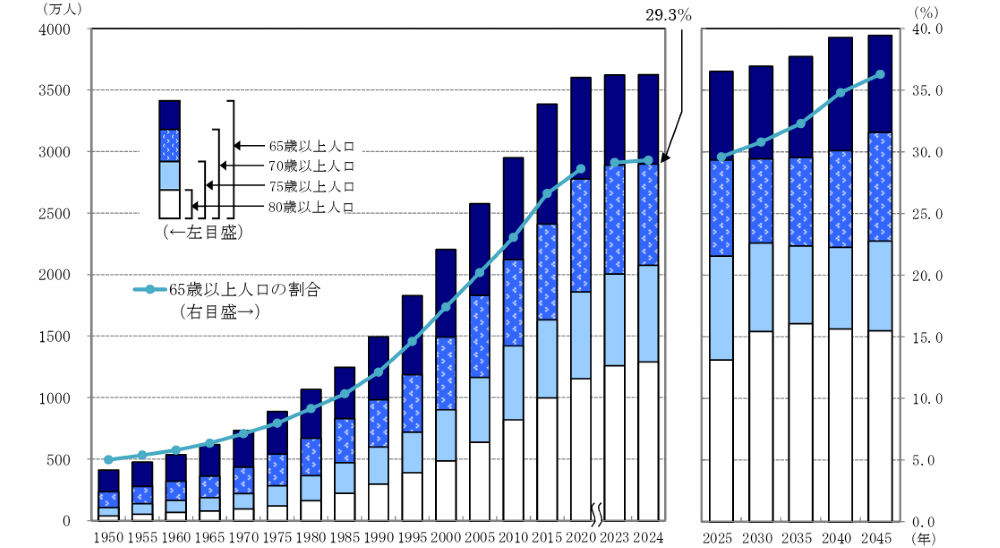

温熱環境と健康の関係性が注目され始めたころから、健康寿命をのばすという視点も新たに加わるようになりました。「健康=感染症対策」とされていた時代と比べると、衛生環境や栄養状態の向上により、戦後以降は平均寿命が伸び続けています。総人口に占める65歳以上の高齢者の割合も年々増加し、1950年には4.9%だったものが、50年後の2000年には17.4%に到達。2045年には36.3%と、人口の3割を超えると試算されています。

高齢社会の到来を見据え、増大が予想される要介護高齢者の数や介護期間の長期化といったニーズに対応するため、2000年に介護保険制度が創設されました。現在では、介護の重度化を防ぐための「介護予防=健康寿命をのばすこと」が重視されています。

室内の温熱環境は、ヒートショックによる死亡事故や血圧上昇など、高齢者に多い健康リスクと深く関係しています。長寿社会を迎えた日本において、健やかな生活を支える上で欠かせない要素といえるでしょう。健康的な住まいは、健康寿命を延ばす住まいへとさらにニーズを広げています。

65歳以上人口及び割合の推移(1950年〜2045年)

健康×環境へ

少し先の未来の住まいを考えるとき、健康的に加え、環境に配慮された住まいであることも社会的な命題となっています。

中銀カプセルタワービルが竣工された1972年は、公害の発生により、環境問題への関心が芽生え始めた時期でもありました。同年には、環境問題に関する初めての国際会議「国連人間環境会議」が開催されました。以降、10年ごとに国際環境会議が開かれることが決定され、さまざまな国際的な環境サミットも行われるようになっていきます。

現在盛んに語られるSDGsや、2050年のカーボンニュートラル実現も、いずれも国際的な枠組みの中で生まれた取り組みです。社会全体でも環境に対する意識が高まりつつあります。

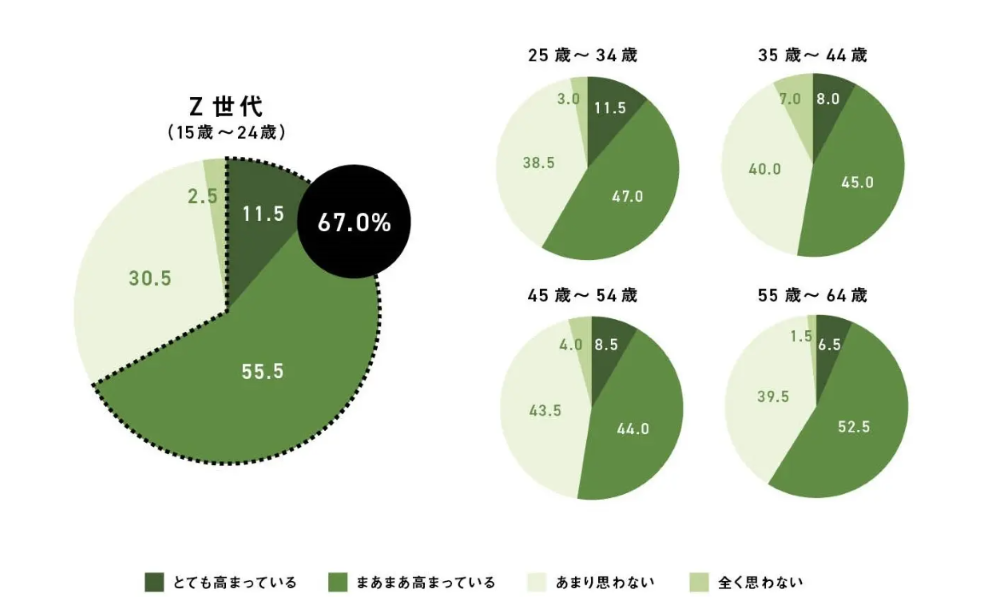

Q:家族、友人、知人、同僚などあなたの周囲において、環境配慮の意識が高まっていると感じますか?

2024年にパナソニックが実施した「購買行動とくらしにおけるサステナビリティ意識調査」では、全国の男女1000名のうち、半数以上が「環境配慮の高まり」を感じていると回答。これを受け、同社は商品の環境配慮に一層注力しています。

環境への取り組みは住宅産業にも大きく影響を及ぼしています。2025年4月に施行された新築建築物への省エネ基準適合義務化や木造建築物の構造計算基準の見直しといった建築物省エネ法の改正も環境に配慮された社会にするための施策の1つとなります。

これからの住まいに、私たちができること

健康×環境×地域活性化

これまで見てきたように、シックハウス症候群をきっかけに、住まいに「健康を支える」という新たな役割が生まれました。そして環境問題への意識の高まりとともに、サステナブルな視点も求められるようになっています。

環境に配慮された製品は、そうでないものと比べると割高になる傾向にあり、サステナブルな社会に移行するための障壁となっています。住まいに関しても、環境に配慮された省エネ性能の高い家は、建築費が高くなります。しかし、長く健康的に住まうことで光熱費や医療費を抑えることができ、必ずしも割高とは言い切れません。

桝徳は、住まい手が健康に暮らせ、環境にもやさしい良質な住まいが増えることで、地域材の活用・地域の担い手の雇用創出につながり、地域が活性化する好循環をつくる一助となれればと考えています。

良質な住まいを増やすお手伝いとして通気断熱WB工法をご紹介します

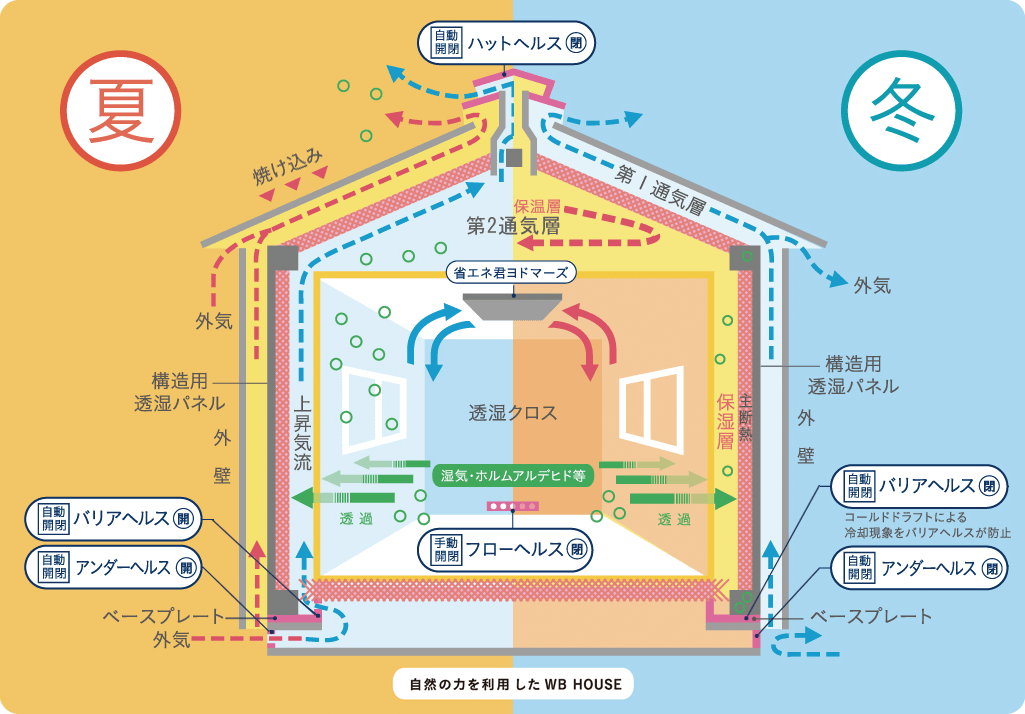

【通気断熱WB工法イメージ図】

最後に、桝徳では良質な住まいを増やすお手伝いとして、通気断熱WB工法の普及活動を行っています。通気断熱WB工法とは、在来工法の高気密高断熱の住宅に、電機ではなく自然に空気が循環するシステムを設置した工法で、高気密高断熱住宅で問題視される内部結露の防止にも有効です。ご検討中の方は、まずは、広報誌STAFF3月号「心地よくて家の寿命も伸びる 通気断熱WB工法の家」をご覧ください。